【お正月飾り販売中!】門松の由来と歴史のはなし

こんにちは。園芸資材担当です。

今年も残すところあとわずか。お正月の準備はお済みでしょうか。

オザキでは玉飾り、しめ縄、門松と、お正月飾りが絶賛販売中!

▲ 手作り玄関飾りの7寸サイズも入荷しました!

▲他のものと比べると大きい!

▲手作り玄関飾りは5寸、3寸、2寸もございます。

▲門松第一弾入荷致しました!現品お持ち帰りもご配達も可能です!

年末年始の風物詩として親しまれている門松ですが、実際のところ何のために飾るものなのでしょうか。調べてみましたので少しお話させて下さい。

門松とは・・・読んで字のごとく、門(門口)に立てる松のこと。

松は冬でも青々としている常緑樹であるため「枯れない=永遠の命」の象徴とされ、歳神様が依りつくと考えられており、元旦に歳神様をお迎えするにあたり、家の入口の目印として、門松を飾るようになりました。

はじまりは松のみでしたが、次第に長寿・繁栄を表す竹も一緒に飾るようになり、今の形になったそうです

門松と玉飾りを目印に玄関をお知らせし、お部屋に座布団=鏡餅を出して歳神様をお迎えする・・・という流れのようです。

一般的には竹を斜めに切った門松が有名ですが、実は切り方に種類があるのはご存じでしょうか。

現代の門松は大きく分けると、竹の先を斜めに切った「そぎ」と、節で真横に切った「寸胴(ずんどう)」の2種類に分けられます。

「そぎ」の由来には諸説ありますが、徳川家康が「三方ヶ原の戦い」で武田信玄に負けた戒めとして、3本の竹を信玄の首に見立てて斜めに切り落した・・という逸話が有名です。(さらに文献を調べてみると、古くから逸話が伝わっていたのは事実ですが、この行為自体は史実ではないという話もあります。が、ご紹介までに。)

その他江戸時代のお医者様が、葉が付いていると笹薮(ささやぶ)=藪医者を連想させるため、そぎ落して飾りはじめた説もあるそうです。

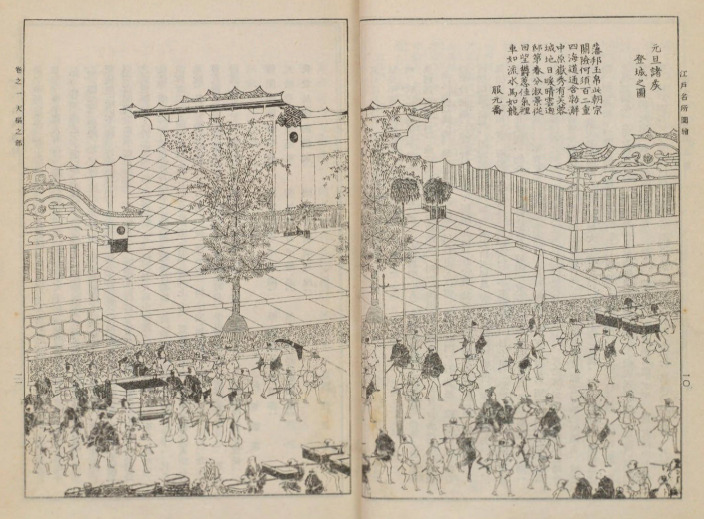

守貞謾稿には『図の如く、太きそぎ竹に小松を添ふるもあり。そき竹を建てたるには注連縄は戸上に打つ。医師など此の制多し。』という記載がある為、こちらの方も信憑性はありそうです。

▲右ページの左側に、そぎ切りの図が見られます。

喜田川季荘 編『守貞謾稿』巻26,写. 出典:国立国会図書館デジタルコレクション (参照 2024-12-23)

また、節の部分でそぎ切ると、笑顔に見える事から縁起が良いとされ、お客さんが訪れる寄席や料亭などでは、中身を良く見せる、お客を呼び込むという意味から、そぎ切りにしたものが選ばれるようになっていったとの事です。

▲斜め切り口の「そぎ」。当店の門松は「そぎ」です

竹を水平に切る「寸胴」は、もともと門松に使われていた切り方と言われており、水平に切ることで竹の節がしっかり詰まっているように見えるため、お金が溜まりやすい=貯蓄が出来るという意味が込められるようになりました。

お金を扱う銀行や百貨店などでは、今でも寸胴の門松を飾っているところを見かけます。

(ごめんなさい。寸胴の画像は持ち合わせがありませんでした。例年都内の老舗百貨店さんなどで見られますので、ぜひお正月休みにお出かけしてみてください!)

・・とここまでは現代の門松についてのお話でしたが、この2つの形が庶民も含めて広く一般的になったのは、実は明治時代以降と以外に新しいようで、

江戸時代には、竹の先を切らず葉の付いたまま背の高いものや、古来の流れを残す松が主役となったものなど、家々の出身地の風習も相まって様々な個性があったようです。

▲葉を付けたままの竹に松を枝ごと合わせて、屋根まで届く巨大な門松が描かれています。

斎藤幸雄 編 ほか『江戸名所図会』巻1,吉川弘文館,昭和3. 出典:国立国会図書館デジタルコレクション (参照 2024-12-15)

中でも浮世絵などでよく見られ、当時一般的だったと言われているものは、松の枝や笹竹を2本1対の柱にし、その間にしめ飾りを飾って鳥居のように組み上げたものだそう。(今でも仙台周辺ではこの形の門松がみられるようです)

国文学研究資料館蔵- 新日本古典籍総合データベースから.png)

▲松が主役。中央にしめ飾りが見られます。

貝原好古著、貝原篤信補『日本歳時記』貞享5年(1688)国文学研究資料館蔵 出典:新日本古典籍総合データベース(参照 2024-12-15)

歴史や風習を調べていると、伝統的だと思っていた風習が実は広まったのは意外と新しいという話はよく聞きますが、門松にもそんな話があったとは驚きですね。

なかなか現代の家庭や企業で、江戸時代のような門松を飾るのは難しいですが、

歴史に思いを馳せ、今年はぜひ門松を飾ってみてはいかがでしょうか。

23日時点では、以下のサイズを販売・ご予約受付中です。

ご来店お待ちしております。

前の記事

前の記事